Ce livre propose au lecteur contemporain de redécouvrir, par chapitres thématiques, la trajectoire de cet auteur troublant. Fasciste et cosmopolite, capable de tremper sa plume dans le vérisme du XIXe siècle et dans les audaces des avant-gardes, Pirandello ouvre la voie au féminisme, aux identités fluides et même aux questions de genre.

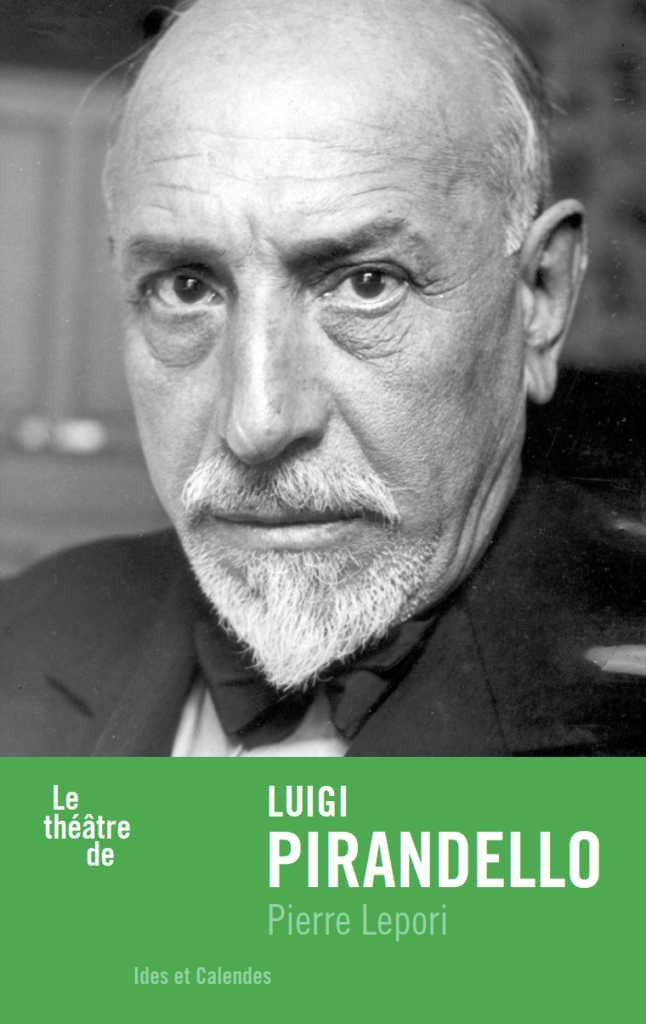

Le Théâtre de Luigi Pirandello, Lausanne, Ides&Calendes, 2020.

A son arrivée, cette OEuvre trouve le jugement de la critique et les attentes du public déjà arrêtés, à cause de toutes ces conceptions abstraites et extravagantes sur la réalité et la fiction, sur la valeur de la personnalité et du relativisme, et cetera, qui ne sont rien d’autre qu’une déformation cristallisant deux ou trois de mes pièces, ces deux ou trois qui sont arrivées les premières à Paris, à l’époque exacte où mon nom a pris son envol : ce nom qui, pour comble de malheur, n’est même plus le nom, car il est devenu la racine du mot pirandellisme ». Luigi Pirandello, Contro il pirandellismo, dans Il Dramma 15 décembre 1931 (SI, pp. 1459-1460)

Il y a bien une scène primitive, dans chaque passion illimitée. Et dans mon cas, elle ne se passe même pas sur un plateau, mais dans le théâtre mental de l’enfance. Une voix éraillée et profonde surgit de la radio, celle d’Andreina Pagnani (1906 -1981) – mythique comédienne qui incarna le dernier grand rôle féminin de Pirandello – et me souffla à l’oreille le monologue des Six personnages en quête d’auteur, l’une des pièces les plus connues de l’écrivain. Dans une version enregistrée par Romano Calò en 1956 :

« Ma pauvre petite chose, tu regardes apeurée, avec tes grands beaux yeux : Dieu sait où tu crois être ! Nous sommes sur un plateau, ma chérie ! Qu’est-ce qu’un plateau ? Eh bien, vois-tu ? un lieu où on joue à y croire. On y joue la comédie. Et nous allons la faire, la comédie. Pour de vrai, vois-tu ? Toi aussi … […] Oh, ma petite chose, ma petite chose, elle est moche la comédie que tu vas faire ! quelle chose horrible a été pensée pour toi ! Le jardin, le bassin … Eh oui, faux, bien entendu ! C’est bien ça le problème, ma chérie : tout est faux, ici ! Ah, mais peut-être toi, enfant, tu aimes mieux un faux bassin qu’un vrai ; pour pouvoir y jouer, hein ? Mais non, le jeu c’est pour les autres ; pas pour toi, malheureusement, toi qui es vraie, petite chose, et qui barbotes pour de vrai dans un vrai bassin, beau, grand, vert, avec des tas de bambous qui y font de l’ombre, en se reflétant, et tant, oh tant de canardeaux qui nagent par-dessus, en brisant les ombres. Tu veux l’attraper, l’un de ces canardeaux … Avec un cri déchirant qui remplit tout le monde d’effroi : non, ma petite Rose, non ! » (Maschere Nude, II, p. 751)

I saggi riuniti in questo libro mostrano come la variabilità temporale e spaziale della presenza o dell’obsolescenza di alcuni stimoli pirandelliani risulti significativa per il quadro artistico e socioculturale di un paese. Studiosi internazionali mettono in luce la dialettica tra presenza e assenza di opere e di temi pirandelliani in diverse culture nazionali dagli inizi del Novecento ad oggi. Con focus non scontati e contributi innovativi, il libro pone le basi per una mappatura della ricezione pirandelliana in quanto fenomeno culturale del mondo globalizzato e fornisce una rilettura attuale del farsi della nostra sensibilità estetica ed esistenziale.

AA.VV., Pirandello Tra presenza e assenza, Berna, Peter Lang, 2020.

Creare, crearsi: Pirandello queer

Pierre Lepori, estratto

(…) Non si tratta certo di scusare Pirandello per i suoi propositi intolleranti, ma chiunque abbia fatto lo sforzo di leggere il ponderoso epistolario, sa bene che – al di là degli aspetti genetico-filologici che vi si possono trarre – l’immagine del Pirandello privato non è certo fulgida, impegolato com’è in dispute finanziarie, tentativi di convincere Mussolini del suo nuovo progetto di compagnia italiana multipla, sogni di gloria cinematografici e patetiche crisi di panico di fronte alla freddezza della sua interlocutrice.

Eppure anche il rapporto con la sessualità, in Pirandello, è di un’ambiguità struggente, che Dominique Budor ha egregiamente analizzato nella sua diagnosi della famiglia pirandelliana: tra traumi infantili al cimitero, odi paterni a lungo rimossi, gelosie verso i figli, liti e ardori coniugali, follia e accuse nemmeno velate d’incesto, il quadro clinico è francamente patologico, ma quel che più importa è che dà la stura – secondo un sistema d’auto-medicazione letteraria che potremmo analizzare con il Derrida di Fors – a una serie di figure fantasmatiche, liberate nei destini dei personaggi. Dalla figliastra alla lunga schiera delle donne volitive, creatrici e frigide, che non sono l’appannaggio del periodo dominato da Marta Abba.

Parlo di donne frigide (e penso alle dichiarazioni inequivocabili di Donata nel secondo atto di Trovarsi), ma in realtà potremmo oggi più modernamente definirle androgine, come ha notato Ann Hallamore Caesar, mettendo in parallelo l’Ignota di Come tu mi vuoi (che decide di assumere l’identità di un’altra) con la Lulu di Wedekind e la Nostra Dea di Bontempelli (interpretata dalla Abba nella compagnia pirandelliana). La studiosa americana ricorda che queste opere sono contemporanee dell’Orlando di Virginia Woolf, ma anche dell’ambiguità dei cabaret weimariani, in cui un complesso intreccio semiotico di corpi e abiti (cross dressing) può suggerire a Pirandello opportunità fantasmatiche nel caleidoscopio identitario. Fiora Bassanese fa notare che proprio in Come tu mi vuoi, in una furtiva scena di abbracci respinti all’inizio del primo atto, la figlia adolescente di Salter, Mob, coi «suoi capelli tagliati maschilmente» è palesemente lesbica. E non si creda che queste inversioni di genere e di preferenze sessuali – ovviamente innominabili – siano una prerogativa dei personaggi femminili: nella sua monografia dedicata a Pirandello and His Muse. The Plays for Marta Abba, Daniela Bini non smette di ricordarci che alla figura marmorea e volitiva della donna pirandelliana fa da pendant una serie di maschi smidollati e indecisi. E un’inversione maschile al contempo sessuale e di genere fa capolino in uno scambio di battute tra due attori della Contessa, nei Giganti della montagna:

BATTAGLIA. – Io faccio da uomo e da donna…

CROMO. – Questo anche fuori dalla parte.

BATTAGLIA (con un gesto donnesco della mano). – Maligno!

Non che queste inversioni piacciano all’autore: il Battaglia «ha la faccia cavallina di una vecchia zitella viziosa, tutta lezii da scimmia patita», mentre i «quattro giovani imbecilli» con cui si presenta l’Ignota nell’atto berlinese di Come tu mi vuoi hanno «i capelli ossigenati, più donna che uomo, sembreranno marionette sbattute, dai gesti sguajatamente sbracciati e vani». La lesbica Mob ha la faccia «segnata d’un che d’ambiguo che fa ribrezzo»; e quando l’Ignota decide di accettare di diventare Lucia, lo fa in nome di una «virtù», di una «purezza» che ossessiona davvero, non nascondiamocelo, l’anziano drammaturgo, e si scaglia contro un ambiente degradato in cui «non c’è più legge di natura» (riferimento palese al «vizio che non dice il suo nome»). Fatte queste premesse, non possiamo certo trasformare il girgentino in un precursore dei diritti lesbo-gay.

(…) Certo il Pirandello privato ha la sua brava maschera di siciliano nostalgico, ma è lui stesso ad affermare nell’Umorismo che «gli ideali della vita, per se stessi, non hanno nulla a che vedere con l’arte». L’autore, quando scrive, è come Serafino Gubbio, soprannominato Si gira (identità che sta nel nome), il quale ci dice: «non posso odiare né amare nessuno. Sono una mano che gira la manovella». Un modo per dire, per Pirandello in quanto autore, che tutto quel che è umano ha diritto di cittadinanza letteraria.

Lo ha capito perfettamente uno studioso americano, John Champagne, che ha consacrato a Pirandello un capitolo determinante del suo saggio Aesthetic Modernism and Masculinity in Fascist Italy. Passando per i personaggi del padre dei Sei Personaggi, di Enrico IV e di Bruno in Come tu mi vuoi, l’autore mette in evidenza l’aspetto parodico, straniante e in fin dei conti decostruttivo delle figure maschili nel teatro pirandelliano, in contrapposizione diretta con la virilità fascista. E approda a conclusioni apertamente queer: «Con la sua focalizzazione su una mascolinità ferita e una femminilità come masquerade, i drammi di Pirandello erano e sono una continua meditazione sull’interscambio dei ruoli di genere [rumination about changing gender roles]».

(…) Mi avvicino alla conclusione, più personale e teatrale, di questo intervento. E lo faccio ancora con John Champagne, che in una sua conferenza alla Society for Pirandello Studies, nel 2012, tenta di avvilupparsi ulteriormente nel complesso magma identitario dell’Ignota pirandelliana. Lo studioso si fonde in prima persona nello studio e decide di interpretare di fronte al pubblico, «acting as a man as a woman», il celebre monologo del secondo atto di Come tu mi vuoi (che culmina sulle parole «essere è niente! essere è farsi!»), e si «confronta molto rapidamente con il suo proprio gendering» (che potremmo tradurre in questo caso con «creatività di genere»).

Questo modello di interpretazione-decostruzione del testo pirandelliano è utilizzato anche in una serie di performances proposte dall’attore italiano Gustavo Frigerio (in particolare a Berlino), che riprendono e cristallizzano la figura di Ersilia Drei di Vestire gli ignudi – la commedia forse più strindberghiana di Pirandello, centrata, una volta di più, sulla figura di una donna che s’inventa nel vano tentativo di «consistere». Dopo aver realizzato una personalissima versione della pièce al CRT Milano (25 febbraio-2 marzo 2003), Frigerio veste in prima persona i panni femminili, accompagnato da canzoni della transgender Anohni Hegarty (Antony and the Johnsons); e intensifica la fluidità identitaria pirandelliana attraverso il dress crossing e la performance di genere (distruzione/ricostruzione della madre).

Possono sembrare modalità euristiche inconsuete, ma queste performances ci portano al cuore del discorso pirandelliano, che non è né sociologico né filosofico, ma squisitamente, radicalmente teatrale. È questo il punto verso cui vorrei far convergere queste riflessioni esploratorie. Il Pirandello queer non è un Pirandello storico – troppo invischiato nella sua cultura d’origine e nelle verbose convenzioni teatrali dell’epoca – né un Pirandello riletto perché diventi queer con gli occhi del presente, con le categorie elaborate dopo di lui (fosse pure sulla sua scia, come dimostra Bodei). Ma un Pirandello che continua a vivere in scena, attraverso le regie che rimettono in moto il flusso di un teatro «da farsi», come la commedia dei Sei personaggi, in cui troviamo tra l’altro una delle dichiarazioni più queer del teatro pirandelliano: «si può nascere alla vita in tanti modi, in tante forme: albero o sasso, acqua o farfalla? O donna. E che si nasce anche personaggi» (la fluidità identitaria sembra spazzare via le categorie dell’umano, animale, vegetale…). Come afferma Hinkfuss, in un passo molto noto e citato di Questa sera si recita a soggetto:

Vi pare, signori, che possa più essere vita dove non si muove più nulla? dove tutto riposa in una perfetta quiete? La vita deve obbedire a due necessità che, per essere opposte tra loro, non le consentono né di consistere durevolmente né di muoversi sempre. Se la vita si movesse sempre, non consisterebbe mai: se consistesse per sempre, non si moverebbe più. E la vita bisogna che consista e si muova.