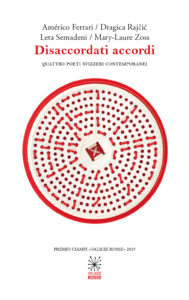

Disaccordati accordi

Disaccordati accordi

Quattro poeti svizzeri contemporanei

Vincitori Premio Ciampi Valigie Rosse 2015 – Sezione internazionale

Américo Ferrari, Dragica Rajčić, Leta Semadeni, Mary-Laure Zoss

A cura di Pierre Lepori e Anna Ruchat

Traduzioni di Pierre Lepori, Stefano Pradel, Dubravo Pusek, Anna Ruchat, Giuseppe Sofo

«Cosa unisce quattro letterature, ognuna caratterizzata da un rapporto di odio-amore con i potenti vicini, screziate da dialetti, arricchite da flussi migratori, da dinamiche identitarie complesse?» questo si domandano i curatori dell’antologia, Pierre Lepori e Anna Ruchat, specificando che la loro risposta, che coincide con questo libro non propone «una impossibile selezione dei migliori poeti svizzeri, ma una speciale panoramica sulla letteratura di questa nazione così ricca di sfaccettature, con un’attenzione particolare alla rottura delle frontiere, ai movimenti intimi e geografici, alla varietà degli impulsi emotivi e culturali». Il lettore scoprirà una Svizzera che non immaginava, attraverso quattro voci e quattro lingue, che lo spingerà ad interrogarsi di più su questo paese a volerne sapere ancora.

non c’è una direzione vera e propria, ma il filo intermittente della loro voce smarrita, che seguono senza sapere con precisione dove ci porta, ritornando sulle loro tracce quando non sentono più niente nello spessore dei muri – allora la sola ossessione di andarci, dall’altra parte, per strapparsi a quel che li frena senza tregua, bevendo a grandi sorsi freddi l’aria di fuori, non appena attraversato il cancello, anziché rimanere invischiati nell’ostilità, voce costretta nel fondo della gola, bambini che battono alle porte fino a sfinirsi, sulle scale stazzonando le pedine di un gioco cattivo, oggi se ne vanno sotto il loro zaino – di terra, si direbbe, il loro zaino, smuovono le foglie nella leggera coltre di neve, voltano le spalle al resto, vale a dire al tutto di una giornata, di una vita, come una volta filavano via quando l’aria si arroventava sui profili taglienti del viso, verso il limite inferiore dei boschi, i cieli di neve, filavano via, inseguiti più in alto, dove i prati succedono ai giardini, o dalla stradina calcarea del villaggio in discesa, oggi vanno, con calzari di rovine, zoppicanti sulle loro antiche immagini, condannati a non

… gli dicono, lasciate là la scatola coi vostri tesori, i vostri segreti strapazzati in fondo alle tasche, non serve a niente di, piuttosto allora parlate

Mary-Laure Zoss (traduzione: Pierre Lepori)

Nell’esilio delle parole, uno spaccato soggettivo della poesia svizzera

Fece scandalo, nel 1992, la frase scritta in uno dei suoi quadri grafici dall’artista franco-elvetico Ben Vautrier: “La Suisse n’existe pas”. Provocazione fino a un certo punto, tanto il paese delle vacche (grasse) è difficile da riassumere o definire. Willensnation, “nazione volontaria”, la Svizzera è il risultato di una storia complessa che ha coagulato intorno alle Alpi una serie di popolazioni di culture e di lingue diverse. Non sempre una convivenza agevole: dai baliaggi all’atto di Mediazione napoleonico del 1810, fino ai rischi di guerra civile e religiosa che hanno preceduto la stesura della prima Carta Costituzionale (1848), la Svizzera è figlia di una storia tutt’altro che serena. Le opposizioni tra lingue e religioni, tra campagna e città, tra montagna e pianura, contraddicono lo stereotipo di un popolo di pacifici pignoli, erede di Guglielmo Tell e di un patto sette volte centenario, stretto tra maschi valorosi su un praticello in riva al Lago dei Quattro Cantoni.

Sotto il profilo letterario, le cose non sono più semplici. Cosa unisce quattro letterature, ognuna caratterizzata da un rapporto di odio-amore con i potenti vicini, screziate da dialetti, arricchite da flussi migratori, da dinamiche identitarie complesse? Prendiamo la Svizzera italiana, che nel 1912 Prezzolini accusa di non avere “un’anima propria, perché (…) gli manca la vita intellettuale”; questo lembo di territorio extra-italico – confrontato con un afflusso massiccio di svizzero tedeschi, dopo l’apertura dell’asse ferroviario del San Gottardo (1882), si è cercato una forte identità culturale fin dal primo Novecento: ha pubblicato libri di canzoni autoctone, fondato un dizionario dei dialetti, commissionato a un letterato che appartiene alla scapigliatura milanese (Angelo Nessi) un’antologia per valorizzare i propri scrittori e pensatori; ha fatto nascere – in pieno contesto fascista – un orgoglio locale destinato ad arricchire – e a volte a intralciare – la vita culturale di una regione di allora 160 mila abitanti (oggi 330’000).

In parallelo, ma con una storia ben diversa, la Svizzera di lingua francese si è inventata il termine di “letteratura romanda” e ha rivendicato con Ramuz il “diritto di scrivere male” in diretta opposizione con Parigi. La regione tedesca, maggioritaria al 65%, vede talvolta addirittura come un vantaggio il contrasto tra la Mundsprache (il dialetto soprattutto parlato), che per la maggior parte della popolazione è la lingua materna, e il “buon tedesco” , la lingua della scrittura.

Questa bizzarra situazione culturale ha partorito una serie di “letterature nazionali” non certo unitarie, caratterizzate da confini fragili, posizioni ideologiche sfuggenti, in una vita culturale sempre un poco pencolante. Il problema linguistico viene ad esempio risolto con una legge che stabilisce il principio di territorialità: la Svizzera non è più – e non è mai stata – un paese plurilingue, ma piuttosto un puzzle di idiomi e culture, reso complesso dalla presenza di regioni di campagna e da pochissimi poli metropolitani (Zurigo, Basilea, Ginevra) capaci di contrastare i rischi di ripiegamento identitario.

Se questo è il quadro a volo d’uccello – e a tinte volutamente un po’ fosche – la scoperta dei dettagli, in particolare nel mondo letterario, offre una visione più appassionante: la Svizzera ha dato i natali a pensatori controcorrente (Pestalozzi, Piaget, Starobinski), drammaturghi influenti (Dürrenmatt, Pinget, Bärfuss), narratori iconoclasti (Cendrars, Glauser, Martini), poeti di primissimo piano (Jaccottet, Orelli), senza contare gli artisti locali di respiro europeo (Hodler, Giacometti, Marcley) e gli architetti (Le Corbusier, Botta). Un dettaglio ci rassicura sulla vitalità della sua letteratura: negli ultimi anni, un gran numero di scrittori provenienti dall’immigrazione ha prodotto un’apertura al confronto culturale (meno evidente a livello sociale e politico): scrittici come Elvira Dones o Melinda Nadj Abondji (vincitrice del prestigioso Deutsches Buchpreis), Agota Kristof o Irena Brezna; narratori come Marius Daniel Popescu o Mikhail Shishkin dimostrano una rottura definitiva delle frontiere, perlomeno letterarie, nel praticello minuscolo della letteratura elvetica.

La scelta dei quattro autori raccolti in questa antologia cerca di dar conto di questa situazione variegata. Non si tratta di una impossibile selezione dei « migliori » poeti svizzeri, ma di una speciale panoramica sulla letteratura di questa nazione così ricca di sfaccettature, con un’attenzione particolare alla rottura delle frontiere, ai movimenti intimi e geografici, alla varietà degli impulsi emotivi e culturali.

In questo contesto, la voce di Dragica Rajcic è senz’altro quella che in modo più evidente iscrive nella lingua poetica l’alterità di chi si sforza di resistere all’obbligo dell’acculturazione: “ancora non sono per bene di qui” (“noch immer bin ich nicht richtig von hier”) scrive in apertura suo Libro della fortuna (Buch von Glück, pubblicato a Zurigo nel 2004), confessando lo stigma che le origini croate iscrivono nell’accento e negli accidenti linguistici di cui è portatrice; “se non saprei il todesco / mica gnente capirei / chi sono così altra” (“konnte ich mich deutch / hette ich nihts verstanden / das ich so anderes bin”). Il risultato di questa mescidazione, a tratti surrealista, iscrive nel corpo della lingua apolide una critica scanzonata dell’appartenenza identitaria, elvetica prima di tutto: “non parlo degli svizzeri / quando li guardi a lungo / scompare il loro specifico dietro / un velino più leggera di socievolezza” (“Ich rede nicht von schweizern / wenn man sie lange betrachtet / verschwindet ihre einigenart hinter / eine leichter schleiher der weltlaufigkeit”).

Il percorso linguistico di Americo Ferrari – peruviano stabilitosi a Ginevra nel 1973, dopo dieci anni di insegnamento alla Sorbona – è forse più classico e universitario e s’incardina sulla pratica della traduzione: già ventenne, il poeta di Lima lavora per l’Agence France Presse come interprete, mentre la sua prima traduzione, nel 1980, riguarda il connazionale César Moro, surrealista peruviano che ha scelto il francese per le poesie omoerotiche di Amour à mort. Traduttore di Trakl e di Novalis, Ferrari sceglie però lo spagnolo per la propria opera poetica, composta interamente al di fuori del suo paese (El silencio las plabras, la sua prima raccolta, è stata pubblicata nel 1972).

Forse per questo le prose poetiche di cui offriamo qui le prime traduzioni in italiano sembrano sospese in un mondo galleggiante, in cui sorgono fantasmi e folletti: tempo e geografia sono soggetti a deformazioni e sospensioni dentro un’aria gelatinosa, un “miele del fuori-tempo”, in cui le parole “memoria” e “oblio” sono quasi ontologicamente intraducibili. L’orizzonte di questa poesia è però il silenzio, come se la babele delle lingue e degli spossessamenti non potesse che risolversi nell’afasia: “Tutte le parole – milioni e miliardi di parole proliferanti dall’immensa lingua riversata” scrive Ferrari in un libro pubblicato a Barcellona nel 1992 (La fiesta de los locos) “si sono infine raccolte in un solo punto di silenzio non situabile nel tempo come un nocciolo d’atomo espulso dalla materia”. La lingua dell’esilio diventa allora una lingua muta, in cui il poeta – in linea con Novalis – cerca le tracce di un paradiso perduto.

Paradiso perduto a cui aspirava uno dei grandi poeti svizzeri di lingua francese – il vodese Gustave Roud (1897-1976), lui stesso traduttore di Hölderlin, Novalis e Trakl – nella cui filiazione diretta potremmo annoverare Mary-Laure Zoss, scelta in questo caso sia per la grande intensità del suo lavoro, sia per la sua posizione liminare e defilata all’interno del panorama della letteratura romanda. Il suo orizzonte geografico è materico: la terra, il fango, gli alberi, in cui vaga un io-poetico ossessionato dall’esilio interiore; ma che si esprime quasi nei termini di una pittura astratta – sulla linea di altri poeti-paesaggisti francesi, come Robert Marteau o Antoine Emaz. La stessa espressione che dà il titolo alla raccolta da cui abbiamo tratto le poesie qui antologizzate, “entre chien et loup” (“al crepuscolo”) indica una liminarità che è al contempo emotiva e linguistica; ci si muove in paesaggi solcati da nubi tremende che ricordano le atmosfere dello Stalker tarkovskiano, in un orizzonte in cui i confini tra passato e presente, tra soggettività e natura, tra sogno e realtà vengono definitivamente a cadere.

Scardinate le coordinate temporali e geografiche, in nome di un incubo brumoso che rimanda al Nebelland della Bachmann, la poesia di Zoss mette in scena quasi cinematograficamente un io-collettivo gettato nell’incertezza, a cui è sottratto addirittura il nome, la garanzia di un’identità: “gli è ch’essi vanno per strapparsi dal mondo che vacilla fin dalle prime ore”. Non c’è dubbio che questo camminare in un deserto indecifrabile di segni sia una fuga, una dannazione, ma è proprio nel tracciare il suo solco in un’oscura minaccia che questa poesia riesce a parlare al contempo di un esilio interiore e di una condizione politica, giacché la poesia, diceva Saint-John Perse, è “sorella dell’azione”: “chi si allontana si romperà il collo forse sul ciglio del precipizio, gli occhi spalancati nell’azzurro, o finirà sbudellato per aver voluto sottrarre da se stesso il nemico conficcato dentro, sempre cominciano a vivere tra gli scossoni, sbattendo contro i propri passi asimmetrici” .

La natura minacciosa e invernale della poetessa romanda sembra trovare colori più accoglienti (anche se solo apparentemente innocui) nell’animismo evocativo della grigionese Leta Semadeni, segnata dal bilinguismo tra ladino vallader e tedesco: “Il villaggio non è altro che una cacca di mosca su una cartina” afferma il personaggio della nonna nel suo romanzo d’esordio, Tamangur (pubblicato in tedesco nel 2015), portandoci anche in questo caso in una geografia minima, che nel suo particolarismo rimanda all’universale. La figura della volpe – evocata fin dal titolo della raccolta scelta per la nostra antologia – permette alla poetessa di unificare paesaggio e io-poetico: “ero la fame e il gelo / ero gioco e ricciolo / nel fiume / e l’ultimo odore / un segnale / sulla mia strada / attraverso il bosco”. Lo sguardo sulle cose non è per questo meno implacabile, perché a volte i sassi crescono nel cuore degli uomini: “io lo guardo costernata / come se fosse un sassolino / e non un uomo”.

In un’estrema economia di parole, tra lo scoppiettare di suoni liquidi e taglienti al contempo, la poesia di Semadeni riassume bene l’idillio di una letteratura svizzera che si sveglia orfana delle sue bucoliche certezze, in cui le parole attecchiscono quel poco che basta per disegnare il profilo di una montagna pericolosa: “La nube / si ferma / nel villaggio / Sul tavolo / delle menzogne / un uomo / solo soletto / attende i suoi incubi”.

Se è dunque impossibile, soprattutto con una scelta di soli quattro autori, disegnare una mappa altro che soggettiva della produzione poetica contemporanea in Svizzera, questi testi sembrano comunque raccontare una geografia che travalica le frontiere e i confini degli uomini; una poesia alla ricerca di un paesaggio intimo e collettivo, plurilinguistico e esiliato, a cavallo tra mondi e culture; e sembra cercare cocciutamente, attraverso la via stretta della poesia, quel principio d’incertezza e d’instabilità che è l’orizzonte dell’avventura umana al di là di tutte le divisioni. Una poesia in bilico, che si oppone alla stabilità bancaria e spesso tronfia della Svizzera produttiva, in nome della marginalità feconda, testarda e fragile invocata da Jaccottet: « Disperata felicità delle parole, disperata difesa dell’impossibile, di tutto ciò che contraddice, nega, insidia o folgora ? A ogni istante è come la prima o l’ultima parola, la prima o l’ultima poesia, difficoltosa, grave, senza forza e verosimiglianza, fragilità testarda, fonte perseverante ».

Al lettore di questa antologia sorgerà comunque spontanea una domanda: tra i molti sentieri di questo paese composito e a tratti polifonico, non compare nessun testo proveniente dalla Svizzera italiana. La volontà di presentare per la prima volta uno spaccato soggettivo di poesia elvetica al lettore italiano ci ha spinto a una volontaria esclusione. Poeti molto noti anche in Italia, come Giorgio Orelli o Fabio Pusterla, non hanno infatti bisogno di una presentazione ulteriore, anche perché pubblicati dalle principali case editrici della Penisola. Ma la presenza ponte della Svizzera italiana è comunque visibile, in controluce, attraverso la rete di traduttori che hanno collaborato all’antologia: d’origini croate ma residente a Lugano fin dall’infanzia, il poeta Dubravko Pušek ha tradotto in italiano Leta Semadeni; Anna Ruchat, germanista e scrittrice nata a Zurigo ma vivente a Pavia, ha proposto (a due mani con Giuseppe Sofo) le versioni italiane dei testi di Dragica Rajcic, mentre Pierre Lepori, che scrive e vive a Losanna, ha volto nella lingua di Dante l’intensa prosa poetica di Mary-Laure Zoss. Alla triangolazione geografica e linguistica elvetica, si sono aggiunti in Italia Stefano Pradel e Giuseppe Sofo, per le traduzioni di Americo Ferrari e i testi della Rajcic.

L’andirivieni tra le lingue, sintomatico del tessuto culturale elvetico, trova così un’eco propizia nella scelta del Premio Ciampi di guardare al di là delle frontiere, in una dimensione europea. E offre per la prima volta al lettore italiano alcune voci rappresentative di un paese dall’identità mobile , che – almeno dal punto di vista poetico – non viene mai meno alla necessità di una singolarità che evita il ripiegamento nel particolarismo. Di un’incertezza aperta sul mondo.

Anna Ruchat e Pierre Lepori (introduzione al volume)