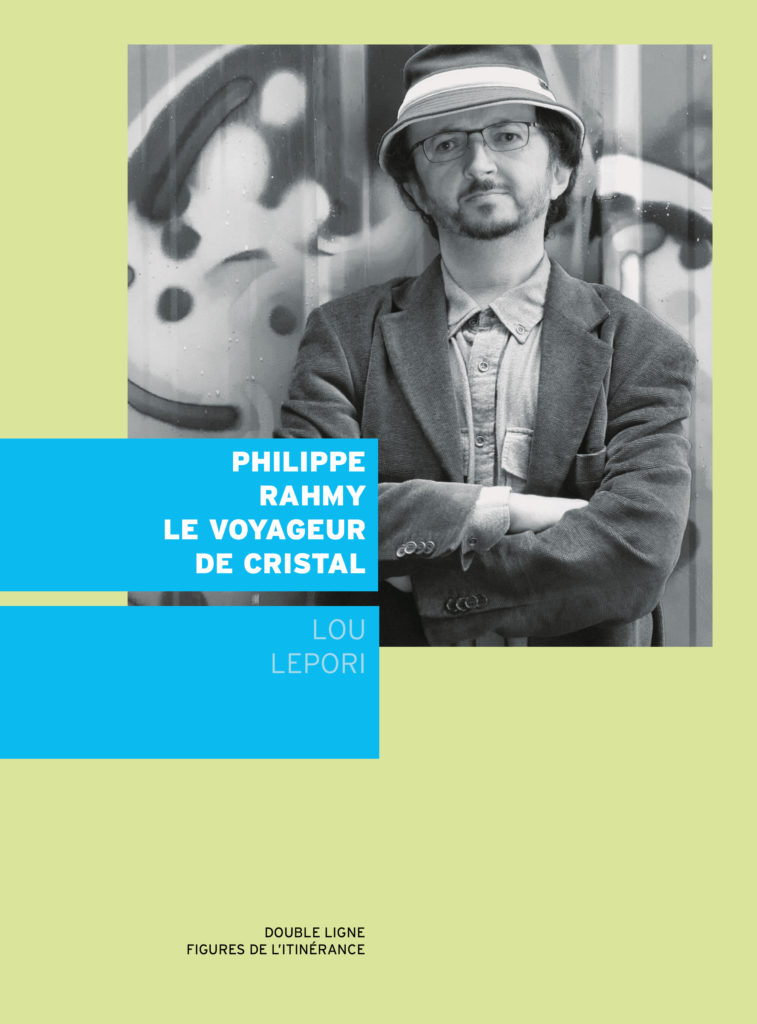

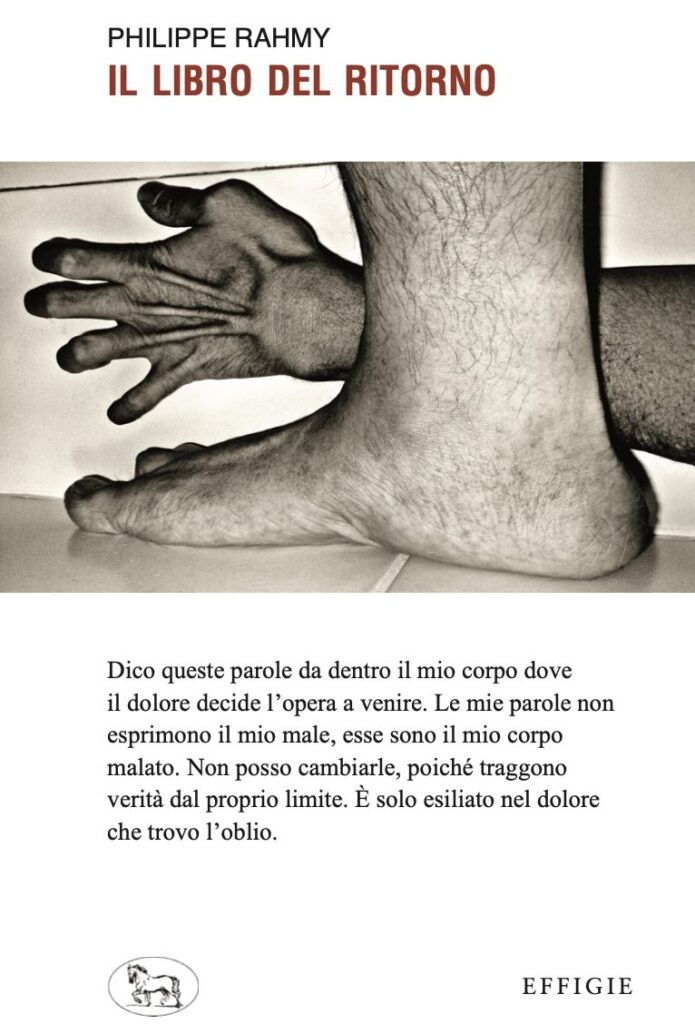

Philippe Rahmy (1965), scrittore ginevrino, tra gli autori più significativi del panorama letterario svizzero. Affetto fin dall’infanzia da osteogenesi imperfetta, la “malattia delle ossa di vetro”, Rahmy muore a cinquantadue anni nel 2017. Le sue opere (Mouvement par la fin, Béton armé, Allegra) gli sono valse numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio svizzero di letteratura. Nel 2021 è stato insignito, a titolo postumo, del Grand Prix CF Ramuz, principale premio di consacrazione della Svizzera romanda. IL LIBRO DEL RITORNO, a cura di Lou Lepori (Effigie edizioni, 2024 – con la coordinazione di Casa della letteratura per la Svizzera Italiana) è una trilogia, per la prima volta integrale, tradotta in italiano da Monica Pavani, Luciana Cisbani e Lou Lepori.

Posfazione (Lou Lepori)

«Io sono il silenzio che si veste di una pelle sonora

sono l’uomo a rovescio, la mia parola è un buco nel silenzio»

René Daumal

“Verrà un giorno in cui la lingua si ribellerà contro quelli che la parlano”, scrive Gershom Scholem in una lettera del 1926, citata da Jacques Derrida nel libro Gli occhi della lingua. Un volumetto nero della collana Carnets de l’Herne, sottolineato fittamente da Philippe Rahmy: “Il corpo non ha bisogno del linguaggio”, annota a penna l’autore svizzero-egiziano nelle interpagine bianche del libro; ed è proprio su questa faglia tra silenzio e parola, tra corpo e linguaggio, che si situa la poesia implacabile di Rahmy.

Quella che presentiamo alla lettrice e al lettore di lingua italiana è una trilogia, per la prima volta integrale, perché in francese solo i due primi capitoli di questo Libro del ritorno sono stati pubblicati dall’autore: Movimento dalla fine(2005) – già disponibile nella versione italiana di Monica Pavani per l’editore Moby Dick – e Dimora il corpo (2007, qui tradotto per la prima volta da Luciana Cisbani); l’elemento eponimo e finale del trittico, Il libro del ritorno, è rimasto inedito e riposava tra le carte dell’autore, deceduto nel 2017. Il fatto che portasse in calce non solo una data (2011) ma anche un indirizzo postale e telematico sembra indicare che fu inviato in lettura agli editori. La nostra ipotesi è che si tratti dunque della conclusione di un ciclo.

Alla lettrice e al lettore italiano occorrerà indicare inoltre che questi testi di Philippe Rahmy hanno poco a che fare con la prosa e non sono nemmeno prosa poetica, perché nella tradizione francese – soprattutto tra i numi tutelari dell’autore (Baudelaire, Rimbaud, Beckett) – la poesia non è sempre lirica né versificata, ma si dispiega sulla pagina come un “movimento” e un “attraversamento”, due parole chiave di tutta la trilogia. Per questo motivo la presente edizione, basandosi su un attento studio delle fonti e sulla discussione con gli eredi, ha deciso di conservare l’iniziale unità del testo, che si presenta come un flusso continuo. Rivendicando tuttavia che si tratta di un’opera profondamente, fondamentalmente poetica.

Anche dal punto di vista stilistico, la trilogia si presenta come un percorso compatto, ma in costante evoluzione: all’afflato lirico del primo volumetto – che diede all’autore un improvviso e duraturo successo mediatico – si sostituisce la voce più cruda, implacabile, del libro seguente; per poi sfociare nella terza pala del pollittico in una riflessione filosofica sul senso del dolore e della memoria cancellata, che racconta un’avventura letteraria oltre che umana. Il testo finale si frantuma in rivoli di “note” e “scorie”, dichiara a chiare lettere il suo non-finito (mai-finito), conclude il “canto di esecrazione” con la volontà di non chiudere mai il cerchio.

Per quale motivo questo trittico non venne pubblicato nella sua completezza in francese? È più che probabile che il tempo contato di Rahmy – quella malattia delle ossa di vetro (osteogenesi imperfetta) che lo ha strappato all’esistenza all’età di 52 anni – sia stato il principale freno editoriale. Ma è anche vero che il 2011 è per Rahmy un anno di svolta: un lungo viaggio a Shangai gli ha aperto le porte della narrazione; in poco meno di sei anni l’autore losannese scriverà e pubblicherà quattro romanzi, in cui viaggio, autobiografia e lirismo engagé s’intrecciano per formare uno stile tellurico, uno stile unico: Cemento armato (2013), Allegra (2016), Monarques (2017) e Pardon pour l’Amérique (2018) sono i tasselli di questo getto di lava romanzesca, che sembra mettere temporaneamente in stand by la poesia.

Eppure, affermare che Rahmy sia in primo luogo un poeta non è contraddittorio con l’ultima fase della sua folgorante produzione narrativa. Oltre alla presenza, in bibliografia, di alcune plaquettes tutt’altro che minori (SMS de la cloison, 2008; Cellules souches, 2009; Corps au miroir, 2013), l’attività poetica dell’autore è la radice imprescindibile dell’opera. Un tentativo di dar forma all’insondabile dolore e all’umana tragedia, che si apre con una frase lapidaria: “mi decido a parlare, perché anche questo sarà spazzato via”.

Movimento dalla fine è il libro d’esordio di Rahmy e porta un titolo abbastanza misterioso, che indica un ritorno dai luoghi che confinano con la morte: “Il mio corpo è una scheggia di vetro. Quando ascolto le mie ossa sbriciolarsi perdo la vista, la parola”.

Quella di Rahmy è un’esplorazione del dolore, della malattia che lo accompagna fin da bambino, ma non va confusa con una testimonianza: “Non parlo della mia vita intima. Come potrei ricordarmene mentre scrivo, visto che le parole mi portano in groppa, come Rossinante porta Don Chisciotte, su un terreno per me da sempre e ovunque accidentato, mi portano verso i libri che vorrei scrivere, monumenti d’orgoglio, verso lettere che si stagliano come mulini a vento, per sempre fuori tiro? » (Pardon pour l’Amérique).

L’impresa è quindi profondamente letteraria, cioè quella di nominare “qualunque sia il nome” (Guidacci) il versante muto, greve, del dolore: “Esiste un nome per questa sofferenza a perpendicolo sull’uomo? Serva? Sorella? Amore? Dio? Tu che soffri, dalle un’anima”. Così come Hölderlin nell’elegia Pane e vino aveva indicato la necessità di un radicale “tempo di povertà”, Rahmy è consapevole che non si scherza con le parole: “ogni parola vera reca in sé la sua possibilità. Ripeti: voglio una scrittura che sia sinonimo di preghiera. Scrivere è possibile solo in attesa di infinito. Il dolore detto appare eterno”.

Dopo aver osato venire allo scoperto con questo sconvolgente libro-corpo (“luogo vuoto senza vie d’accesso né di fuga”), Rahmy lo giudica però severamente; scrive un secondo volume e lo manda in lettura a Jacques Dupin (1927-2012), il grande poeta che aveva battezzato con una postfazione Movimento dalla fine. La sua lettera di risposta – oggi conservata all’Archivio svizzero di Letteratura – ci offre una descrizione molto precisa del secondo tassello di questa trilogia: “Rinnegamento di Movimento dalla fine (e non è una sciocchezza); violenze più crude, giornaliere (come tu dici molto bene “l’agonia si propaga sul reale”); masturbazione come battaglia; presenza confessata dei narcotici; impasse con la madre fondatrice del dolore e tuttavia così tenera; dubbio sull’efficacia del linguaggio e soprattutto della scrittura; più solitudine ancora, niente fraternità come in M.; verità finale del cadavere e del suo ritratto” (Lettera di Jacques Dupin, 21 maggio 2006).

Se nel primo libro Rahmy aveva osato affermare “Amo il male per ciò che mi sottrae di irrealtà. Il male è sempre vero”, il seguente affronta con furore l’aspetto organico della malattia. Il titolo originario, che l’autore aveva proposto agli editori, è un omaggio a malapena dissimulato ai maestri, Demeure la mort: Demeure è infatti un saggio di Jacques Derrida a proposito de L’instant de ma mort di Maurice Blanchot. Scrive Rahmy: “La lingua che convoco pronunciando la parola morte, come il pensiero della mia morte che segue immediatamente questa formula, ma che pure la precede, la costituisce e alla fine la renderà desiderabile, richiede una dimora che fonda l’architettura e la necessità” (Lettera a François Bon e Jean-Marie Barnaud, 18 luglio 2006).

L’autore lo ripete in varie interviste, il dolore non è mai bello ed è scandaloso considerarlo come tale, volerne fare poesia. L’orrore deve essere incarnato, straziante: va guardato in faccia. Il nuovo testo diventa perciò un confronto violento con le stanze d’ospedale, le cure intensive, i macchinari sanitari. Ed è raccontato attraverso un cangiante ventaglio di emozioni corporee, sprazzi di luce, fango, dettagli scabri, con scarti verso una lingua più bassa; e allucinazioni poetiche che rimandano ai versi di Paul Valéry e alle Illuminazioni di Rimbaud.

Il linguaggio poetico oscilla tra carne (“viande”) e macchina (respiratore, aghi, bisturi), che a volte diventa metafora, abbaiando come un cane. Il corpo è trascinato in luoghi impronunciabili, temporanei, in lande dello spirito da cui emergono immagini inconsulte (“non so quali altre parti del mondo si trovano qui”). Lo sprofondamento morfinico nel dolore diventa un labirinto, dove un cavaliere errante tocca la spalla del malato in cerca di sollievo: “ed ecco espandersi una tenerezza sconosciuta, al di sopra della separazione che punisce gli esseri, tra coloro che avvertono la loro mortalità come un legame”.

Non è facile accompagnare l’autore in questo percorso, nella continua metamorfosi che il dolore produce: gli elementi del reale sono fantasmatici e perfettamente tangibili, i pezzi del corpo si sparpagliano ma rimandano sempre a un’immagine di sé complessiva. Al lettore e alla lettrice italiane questo procedimento metaforizzante potrà ricordare certi passaggi della Palude definitiva di Giorgio Manganelli, ma qui siamo nel regno del più brutale “realismo”, sempre che si possa accettare che – a tali livelli d’intensità e di violenza (come in Francis Bacon) – il reale voglia ancora dire qualcosa.

Poi, senza che niente preannunci questa svolta, sorge la prima pagina di Mein Kampf di Hitler, una citazione inattesa in cui si stagliano le lettere di un nome, quello di un libraio di Norimberga, Christoph Palm. Assurdamente omonimo della madre di Rahmy. Quasi che lo scandalo del dolore fosse così totalizzante – totalitario – da far precipitare in un unico gorgo tutto il male e l’ossessione dell’universo (“noi non saremo mai perdonati”, aggiunge nel passaggio seguente); e la citazione nazista, con uno dei non rari paradossi dell’opera di Rahmy, fa risorgere nel cuore del ciclone il ricordo dell’infanzia, il rapporto dolce e violento con la madre Roswitha (saranno, questi, i temi ripresi e amalgamati nel romanzo Monarques, che l’autore firmerà dieci anni dopo).

La poesia è il crogiolo di un corpo che “cuoce nel suo brodo” (espressione volutamente triviale), in mezzo alle “macerie dell’universo”, giacché ormai “niente distingue l’opera dall’agonia”. La presenza dell’ospedale, della sua violenza e della macchina che salva e imprigiona, è uno degli elementi centrali di questo testo che sonda fino al limite estremo il dolore fisico. Ma ha anche radici letterarie: il Giardino dei supplizi di Mirbeau e la Colonia penale di Kafka, perché il dolore possa diventare “come la parola di qualcuno”.

Seguendo i sussulti del corpo, il testo si fa a poco a poco più rarefatto (“scrivo come svuoto la vescica, a getti brevi”) pur rilanciando in modo quasi ossessivo l’impossibilità di far coincidere esperienza e linguaggio: “la parola invidia la tenacia delle funzioni corporali”. Eppure, “scrivere è la maniera meno umiliante di soffrire e di fare l’elemosina”. Il libro si conclude sull’immagine di un cadavere, di una carcassa inerte, priva d’amore, “rassegnata” alla poesia.

Questa sconfitta, questo male che prevale, è forse il motivo per cui Philippe Rahmy non si accontenta dell’afasia (come l’ultimo Beckett), ma da lì riparte. È anche il motivo per cui, secondo noi, l’idea di aggiungere ai due libri pubblicati il terzo elemento inedito non è solo giudiziosa, ma anche rispettosa del doloroso cammino di questa parola controcorrente (e a tratti difficilissima da ricevere).

Rahmy apre la terza stazione di questa Via crucis con una doppia epigrafe: la celebre conclusione del Tractatus di Wittgenstein e una citazione di Walter Benjamin: “Non c’è un solo documento di cultura che non sia anche documento di barbarie”. Dopo il lavacro della morte guardata in faccia e del dolore come macchina cieca, questo terzo volume appare più disteso, narrativo, a tratti densamente filosofico. Vi s’intuisce la radice del vasto cantiere narrativo che Rahmy aprirà con Cemento armato, dietro cui però stanno anche alcuni manoscritti inediti: Architecture nuit (proposto in formato elettronico), Scriptopolis, La Ville en soi, Terre Sainte… tentativi romanzeschi e sperimentali che a volte si arenano, a volte si fermano a uno stadio progettuale molto ambizioso.

Il libro del ritorno ha una struttura più lineare, racconta in “una sorta di taccuino di viaggio” – con una struttura a spirale e qualche diversione (note, scorie) – il rientro in treno da una rappresentazione teatrale parigina tratta da Movimento dalla fine. Lo scrittore viene folgorato da un attacco di emicrania che gli provoca un’amnesia afasica. A differenza dei due primi libri, però, la speranza di far fronte col linguaggio, nonostante l’incombere dell’amnesia, rinasce: “calma e tristezza non corrispondono allo spazio interiore che si dispiega in me. Lo ripeto. Tutto è stato cancellato ma io resto lo stesso”. Le lande traversate sono ancora una volta irte d’immagini che rimandano all’amato Beckett (Malone muore e l’Innominabile), ma la tensione filosofico-narrativa sembra cercare una via maestra verso la scrittura: “Quel che ancora parla, a tali profondità, in una distanza vitrea che separa l’intelligenza dalla volontà, in una deriva orizzontale, si offre dunque come possibilità di una nuova proposta?”.

Ed è la quadratura del cerchio che ci riporta verso Blanchot e Derrida – ossessivamente letti da Rahmy – cioè l’idea che “la lingua precede sempre la scrittura” e che il brulicare del dolore e del male non sconfiggono mai una pulsione più profonda, endogonidia (direbbe Castellucci) verso la poesia: “Ho l’obbligo di ammettere che esiste un modo di rivolgersi, di stabilire un contatto con il linguaggio”.

Il testo si conclude con l’immagine della moglie Tanja che ritrova Philippe Rahmy al suo posto, nel treno giunto al capolinea; inebetito e immobile, col volto rigato di lacrime – e sorridente. Come se fosse necessario attraverare non solo la paura, la malattia e la morte, ma anche il rovescio del linguaggio, la sua impossibilità, per ritrovare una speranza di amore. Di un amore che si chiama poesia.